一、线上教学工具

腾讯会议、优酷视频、微信、QQ、班级小管家等。

二、线上教学设计

(一)教学目标

1.知识目标:(1)掌握北京奥运会的特色,口号,意义等。(2)进一步提高第九套广播体操和八段锦的技术,初步掌握易筋经5-6式。(3)提升柔韧性,力量和心肺功能。

2.思政目标:学习奥林匹克精神,公平竞争、拼搏意识、身心和谐发展、友谊、团结、理解等,将奥林匹克精神融入到学习,生活中。

(二)教学内容

1.理论部分:体育与健康基础理论课——北京奥运会;

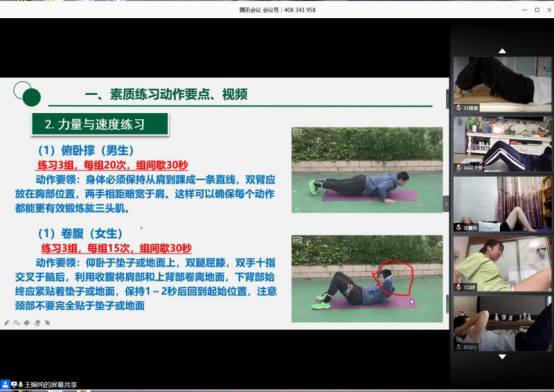

2.实践部分:复习第九套广播体操、八段锦;学习易筋经5-6式;身体素质练习。

(三)教学组织

课前在QQ群上传课件、视频等电子资料,通过微信发布公告,方便学生预习,提前查找相关资料。课中以教师为主导,学生为主体,梳理知识框架,讲解重、难问题,通过理论学习提升学生的知识储备,通过实践内容练习强身健体,发扬奥运精神。课后布置居家锻炼内容,并安排一定的作业,学生拍摄视频提交到小管家,设置截止时间,要求学生在规定时间内完成作业,教师逐一对学生的作业进行评价,师生互动,力求通过巩固加深对学习内容的把握,为终身体育锻炼奠定基础。

三、课程特色与创新

(一)仿真课堂,构建交互式教学模式

因疫情原因,体育课程开展“停课不停教、停课不停学的线上教学”模式,课程模式虽然发生了变化,但课程标准不降、内容不减,要求不变。为保障教学质量,构建了“QQ群推送资料+腾讯会议讲授与互动+微信交流+班级小管家作业互动”为主体的教学方式。课堂教学使用腾讯会议app,教师全程打开视频,让学生看到教师,让学生更有真切感。在实践部分,学生开启视频,教师通过动态监控,指出学生存在的问题,交互式教学模式,使学生身临其境,提高学习的效率,保证课堂教学质量。通过教师“教、学、促、评”,引导学生“知、练、辩、思”。

(二)营造浓厚课堂氛围

为保证课堂有序,顺利进行,课前15分钟通过腾讯会议共享视频,调试、试课,了解网络流畅度和声音大小,确保课堂顺利进行。因为疫情原因,学生的所有课程都是线上教学,极易让学生视觉疲倦,产生厌烦情绪。为调动学生体育课程的积极性,在理论教学部分,将视频穿插在理论讲解过程中,并适时的提问引发学生思考;在广播体操,八段锦和易筋经学习部分通过观看学生的练习情况,表扬优秀,纠错指导不足。身体素质练习部分利用keep软件,营造良好的锻炼氛围,运用鼓励性语言,使学生发扬吃苦耐劳,持之以恒的精神,使提高学生体育文化素养和提升学生的体能素质同步进行。

(三)融入“课堂思政”元素

习近平总书记在2016年的全国高校思想政治工作会议上提出,“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”。因为“新型冠状病毒肺炎”疫情的原因,体育课程也开始了线上教学模式,由于长期受学校体育教学理念的影响,在开展体育课程教学时仍然会不自觉地沿用了以往的教学理念,即,过分重视学生的达标测试成绩,过分追求学生对于技术动作的掌握和运动水平的提高,却忽视了体育运动的真正内涵和高校体育课程的育人价值。在这个非常时期,将“课程思政”引入体育教学成为了提高教学能力的首要努力方向。挖掘体育课程中的思政元素是将“课程思政”理念引入高校体育教学的第一步,也是非常关键的一步。体育向来是打破政治、种族、语言、意识形态隔阂,促进不同人群和文明之间对话交融的有效途径。而奥林匹克精神就是体育精神的代言词,它蕴含了丰富的内容。例如:公平竞争、拼搏意识、身心和谐发展、友谊、团结、理解等。在进行奥林匹克运动理论知识讲解时对体育精神作出了及时的解读。如,在观看视频“从零的突破到体育大国”时,侧重讲解中国人自强不息,百折不挠的精神;在讲解“北京奥运会的口号”时,回顾了2008年发生在中国的深刻事迹,年初的大雪灾,5月份的汶川大地震,8月的北京奥运会,用长者的“多难兴邦”,告诉学生们要团结、友谊、进步、和谐、参与和有梦想;在回顾北京奥运会开幕式的环节,着重讲解了中国五千年灿烂文化,讲解“和为贵”的情怀。以学战“疫”,共克时艰,这样借助实践带给学生的深刻体会,往往能够在不知不觉中实现教育目标,取得更好的效果。

四、教学反思

线上教学突破了时间、地点的限制,实现了知识获得的便捷性,但易受网络信号不确定性的影响,特别是偏远地区的学生学习情况大打折扣。网络信号问题也影响学生上课的情绪,如课堂上出现“慢、卡、停”的情况易于打击学生学习的积极性。因此需教师及时与学生沟通,做好情绪安抚工作,挖掘优质的网络教学资源,方便学生课后主动学习。

体育课程是以身体活动为主要教学形式的课程,线上教学使学生独立开来,而体育运动是一个社交的过程,需要团队协作,竞争,在线教学没有办法实现这种场景。线上教学只能“言传”,缺乏“身教”,学生耳濡目染不足,虽然对于实践部分的技术动作不管是视频的分解教学,还是教师的反复提示重难点问题,有些学生还是学不会,解决不了个性化问题,极大的考验着教师的监督能力和语言引导能力。

体育部:王婉纯老师