敦煌文化,作为中国传统文化的缩影,历经近两千年的发展,成为世界上规模最大、保存最为完整的艺术宝库。敦煌市内,世界人类文化遗产莫高窟、沙漠奇观鸣沙山月牙泉、古代丝路上的两大边关阳关、玉门关等众多名胜古迹,共同构成了敦煌丰富的文化遗产。

美术学院(国际教育学院)视觉传达设计专业的学生们,在10月18日至10月19日,于敦煌展开了艺术实践中至关重要的行程。学生们首先前往参观榆林窟。榆林窟,作为莫高窟艺术体系的一个分支,又名万佛峡、榆林寺,因河岸榆树成林而得名,隶属于敦煌研究院管理。榆林窟的创始年代虽无确切文字记载,但根据洞窟形式和相关题记推断,其开创于隋唐以前的北魏时期。从壁画风格和游人题记结衔来看,唐、五代、宋、西夏、元、清各代均有开凿和绘塑,经历了大规模的兴建。洞窟开凿于峡谷东西两崖上,现存43窟,其中东崖11窟,西崖32窟,分布面积达112850平方米。洞窟形制包括过洞式中心柱、过洞式覆斗顶、过洞式穹窿顶、过洞式人字坡顶四种,壁画总面积达4200平方米。彩绘佛、道图共计10856铺,彩塑佛、道造像244身。根据壁画和题记判断,洞窟中唐3窟、五代8窟、宋13窟、西夏、元各4窟、清9窟。

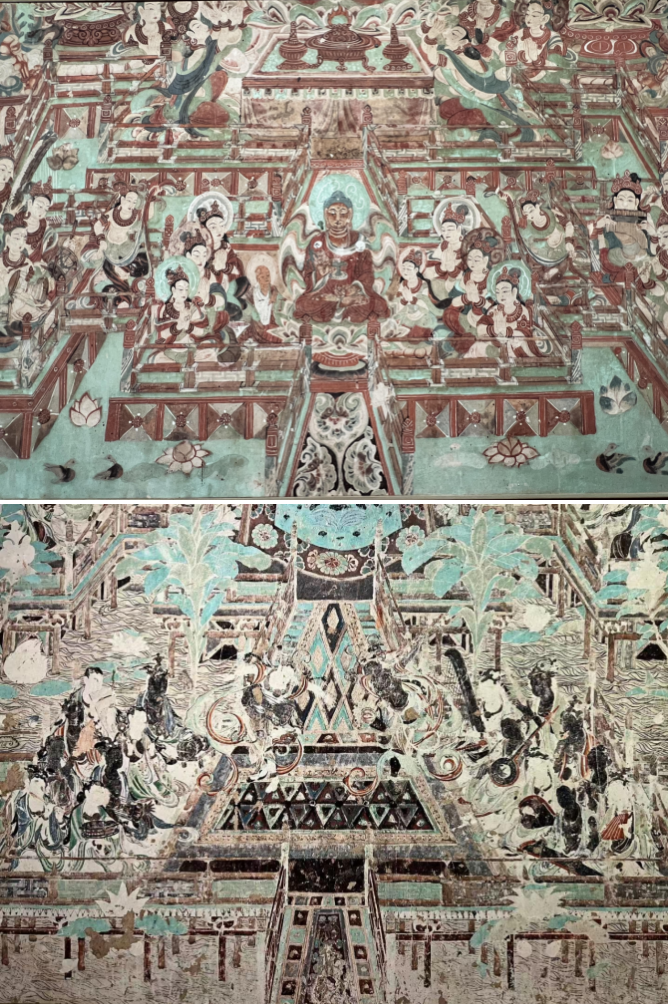

榆林窟的价值主要体现在其壁画上。榆林窟的壁画内容极为丰富,包括佛和菩萨画像、佛教故事画、花卉禽兽、装饰图案等。榆林窟与莫高窟在内容、艺术风格、绘画形式方面一脉相承,同为姊妹窟,在国际国内均具有一定的影响力。在人物画中,出现了衣冠、相貌特殊的西夏人和蒙古人形象。因此,西夏和元代的壁画,反映出汉民族艺术传统与西夏、蒙古等少数民族艺术传统相互影响的特色,榆林窟在这方面可补充莫高窟的不足。

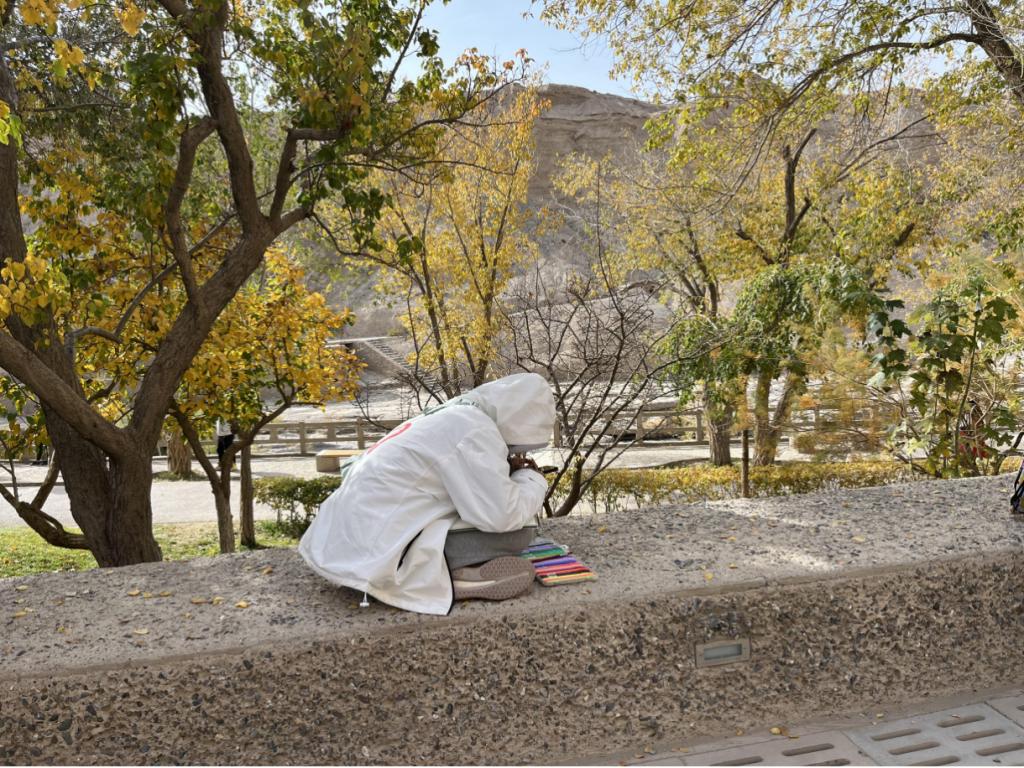

在榆林窟,学生们参观了四个洞窟,洞窟内的壁画美轮美奂,学生们被其深厚的历史底蕴和精美的图案所震撼。参观洞窟后,学生们在景区内进行了创作。

(学生绘画创作)

(教师指导)

在往返榆林窟的途中,经过了瓜州戈壁滩雕塑长廊,是有由清华美术教授董书兵设计创作团队作品构成的戈壁国际雕塑长廊,其中《大地之子》影响最为深远,作品也最为深入人心。这尊雕塑以一个巨大的婴儿形象呈现,它躺在戈壁滩上,仿佛是大地的守护者,寓意着生命的起源和自然的循环。

《大地之子》

《无界》

《汉武雄风》

10月19日,同学们来到了闻名遐迩的敦煌莫高窟,莫高窟坐落于河西走廊的西部尽头的敦煌。它的开凿从十六国时期至元代,前后延续约1000年,这在中国石窟中绝无仅有。它既是中国古代文明的一个璀璨的艺术宝库,也是古代丝绸之路上曾经发生过的不同文明之间对话和交流的重要见证。

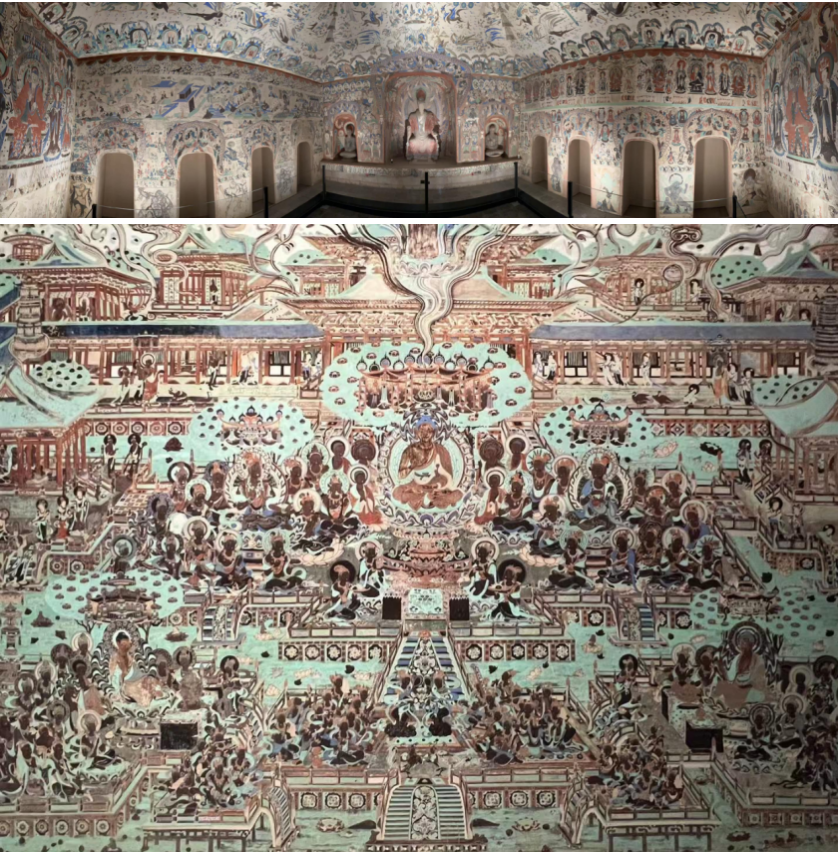

莫高窟现有洞窟735个,保存壁画4.5万多平方米,彩塑2400余尊,唐宋木构窟檐5座,是中国石窟艺术发展演变的一个缩影,在石窟艺术中享有崇高的历史地位。窟内绘、塑佛像及佛典内容,为佛徒修行、观像、礼拜等处所。敦煌石窟是建筑、雕塑、壁画三者结合的立体艺术。洞窟分南北两区:南区492个洞窟是莫高窟礼佛活动的场所,北区243个洞窟主要是僧人和工匠的居住地,内有修行和生活设施土炕坑、烟道、壁龛、灯台等,但多无彩塑和壁画。

敦煌石窟一名通常用以指莫高窟,是莫高窟、西千佛洞的总称,有时也包括安西的榆林窟。敦煌石窟与山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟并称中国三大石窟。1961年国务院公布莫高窟、榆林窟为全国重点文物保护单位。1987年,莫高窟作为文化遗产被列入《世界遗产名录》莫高窟的壁画内容丰富,涵盖了佛教故事、历史传说、天文历法、音乐舞蹈、建筑服饰等多个方面,是研究古代社会历史、宗教信仰、民族关系、中外交流的重要资料。壁画中的人物形象生动,色彩鲜艳,线条流畅,展现了高超的艺术技巧和深厚的文化底蕴。此外,莫高窟的彩塑也极具特色,其造型多样,神态各异,充分体现了古代工匠的精湛工艺和对佛教文化的深刻理解。莫高窟不仅是艺术的宝库,也是历史的见证,它承载着中华民族的智慧和创造力,是人类共同的文化遗产(莫高窟原窟不可拍摄,以下相关图片均拍摄于莫高窟陈列馆复制窟)。

学生们在莫高窟的参观中,不仅被其宏伟的规模和精美的艺术作品所吸引,更被其背后深厚的文化内涵所打动。在专业研究员的指导下,学生们对莫高窟的壁画和彩塑进行了细致的观察和研究,试图理解这些艺术品背后的历史故事和宗教意义。参观结束后,学生们在莫高窟前的广场上,以敦煌文化为灵感,展开了自己的艺术创作,将所见所感融入到自己的作品中,创作出了一系列富有敦煌特色的艺术作品。通过这次艺术实践,学生们不仅提升了自身的艺术修养,也对中国传统文化有了更深刻的认识和理解。

(学生绘画创作)

在创作过程中,学生们不仅学习了如何将传统艺术与现代审美相结合,通过这次艺术实践,学生们不仅在艺术上得到了锻炼和提升,更重要的是,他们对敦煌文化的传承与发展有了更深层次的思考和认识。

撰写人:黄欢、刘婕

摄影:黄欢、刘婕

审核:郝孝华