2024年10月15日至17日,第二站古凉州。沿连霍高速公路向古凉州(武威)进发,黄土高原地区的地貌与南方的地貌形成鲜明对比,同学们领略了祖国不同地域的壮丽风光。

途经古浪战役纪念区,远山上五星红旗图案在阳光照耀下熠熠生辉,学生们聆听着先烈的英勇事迹,向英雄们表达敬意。

(古浪战役纪念区)

武威文庙作为中国西部地区保存较为完整的孔庙之一,其悠久的历史和丰富的文化内涵给学生们留下了深刻的印象。武威文庙坐落于甘肃省武威市凉州区崇文街172号,始建于明朝正统二年(1437年),竣工于正统四年(1439年)。该庙宇由兵部右侍郎徐晞负责主持建设,其总占地面积达30096平方米。武威文庙维持了庙学合一的格局,同时文昌宫与孔庙并存,形成了独特的“三足鼎立”结构。该建筑群保留了自明代至民国时期的多种建筑风格,尤其在斗栱和梁架结构上展现了鲜明的河西地区建筑特色。作为研究河西地区传统建筑、儒家文化以及文昌文化内在联系的重要实物例证,武威文庙具有极高的历史、文化和科学价值。

(武威文庙正殿)

学生们在参观过程中,不仅能够感受到古代建筑的宏伟与精妙,还能通过碑文、塑像等了解儒家思想的传播与发展。

(学生了解武威文庙历史)

(建筑局部)

位于大成殿东侧的桂籍殿,亦称文昌宫,其内供奉文昌帝君。殿前廊檐悬挂自清康熙三十四年(1695年)至民国二十八年(1939年)所制匾额共44块,至今保存完好。如此众多的匾额集中展示,实为武威文庙之独特景观,在全国亦属罕见。

此外,文庙内还陈列着许多珍贵的文物和历史资料,为学生提供了丰富的学习资源。

刻于清代同治年间的"魁星点斗"碑,它的玄妙之处在于,以"正心修身,克己复礼"八字巧妙地组合成左手托砚,右手执笔,一脚翘起托一"斗"字,一脚立于"鳌"字上的魁星形象,其丰富的想象力和巧妙的构图堪称绝妙。

("魁星点斗"碑)

(学生参观碑文)

(学生参观碑文)

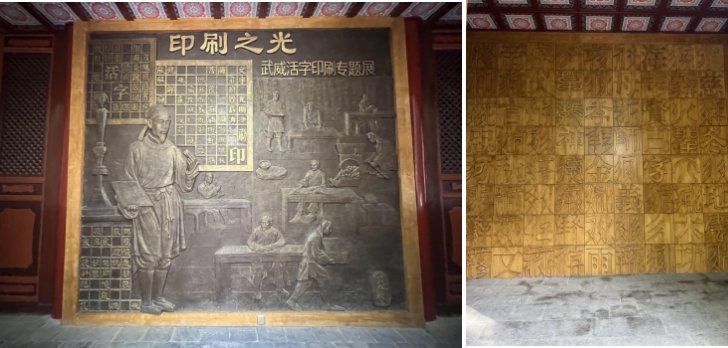

(印刷之光武威活字印刷专题展)

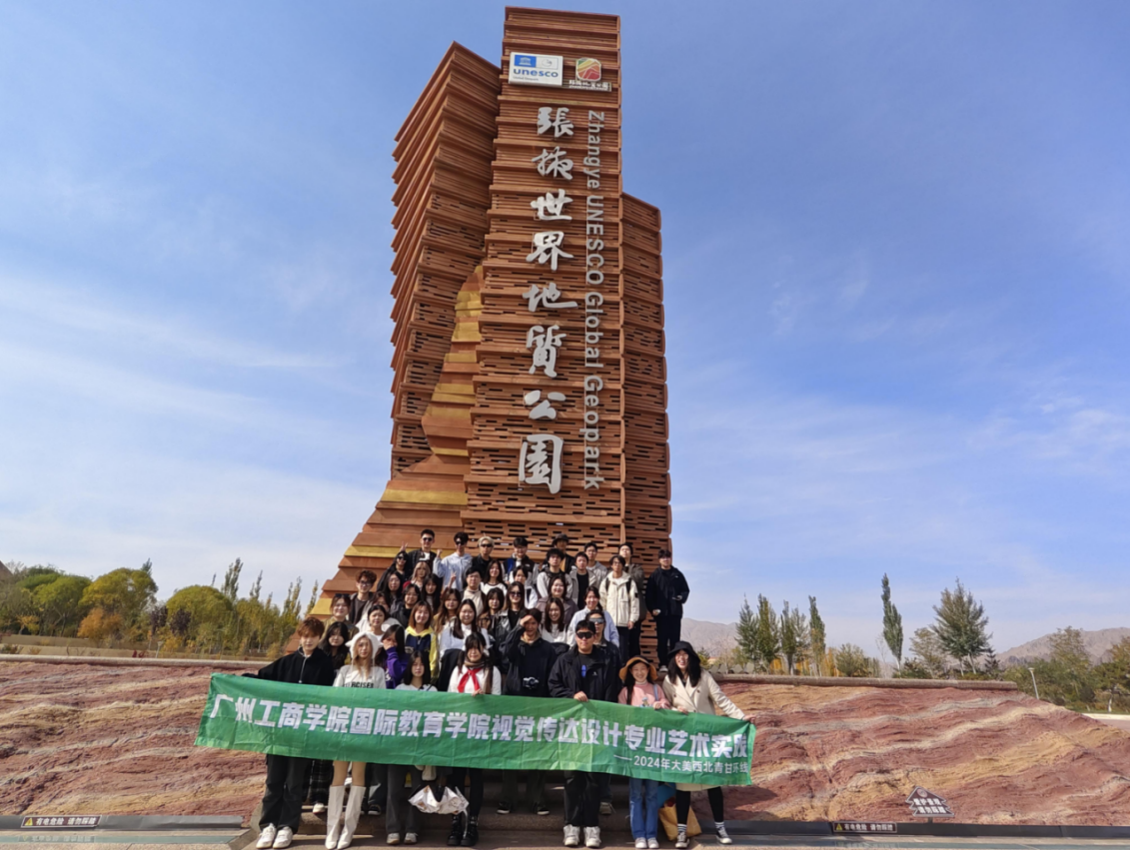

接下来学生还参观了张掖七彩丹霞国家地质公园。这里被《中国国家地理》评为“中国最美的七大丹霞地貌之一,是国内唯一的丹霞地貌与彩色丘陵景观高度复合区,色彩缤纷、观赏性强、面积大,集雄、险、奇、幽、美于一身。起伏的彩色山体如同霓虹泼洒在大地之上,又如彩带飘落,瑰丽磅礴。同学们不由的惊叹于自然造化之神奇,

在参观过程中,学生们通过讲解了解到,张掖丹霞地貌的形成经历了亿万年的地质演变,是大自然鬼斧神工的杰作。这里的岩石层经过长期的风化和侵蚀,形成了奇特的柱状、塔状、峰状等地貌形态。每一块岩石、每一个山峰都仿佛讲述着一段古老的故事,让同学们对此产生了浓厚的兴趣。

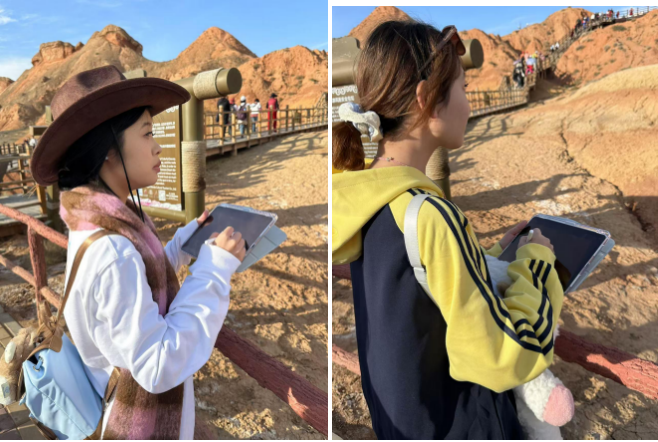

随后学生们沿着七彩仙缘台——七彩云海台—— 七彩锦绣台——七彩虹霞台进行采风活动,在前三个区域学生进行摄影创作,在七彩虹霞台学生们进行绘画创作。

(学生摄影创作)

(学生绘画创作)

随着参观的深入,学生们还学习到了丹霞地貌的保护工作。由于其独特的地质价值和美学价值,张掖丹霞地貌吸引了大量的游客,但同时也面临着保护的压力。为了确保这片自然奇观能够长久地保存下去,国家和地方政府采取了一系列的保护措施,包括限制游客数量、建立监测系统、开展科普教育等。

在结束参观时,同学们纷纷表示,这次实地考察不仅让他们领略了大自然的壮丽,也让他们意识到了保护自然环境的重要性。他们希望将来能够通过自己的努力,为保护这些珍贵的自然遗产贡献一份力量。

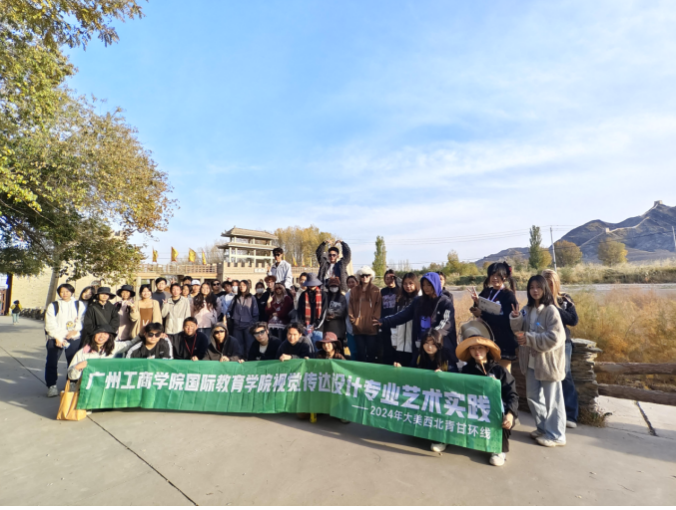

接下来同学们还在嘉峪关进行考察,嘉峪关始建于明洪武五年(1372年),因建在嘉峪山西麓而得名,比山海关早建九年。这里地势险要,南依白雪皑皑的祁连山,北凭连绵起伏的黑山,两山之间只有30华里,是河西走廊的最狭窄处,被称作“河西第一隘口”。嘉峪关由内城、外城、罗城、瓮城、城壕和南北两翼长城组成,全长约60千米。长城城台、墩台、堡城星罗棋布,由内城、外城、城壕三道防线组成重叠并守之势,形成五里一燧,十里一墩,三十里一堡,百里一城的防御体系。关城布局合理,建筑得法,适合战争防御需要,多道防线,城内有城,城外有壕,形成重城并守之势,固若金汤,牢不可破。

(学生了解嘉峪关历史)

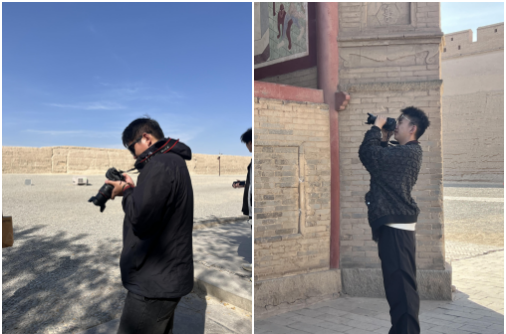

除了嘉峪关雄伟的建筑与壮阔的自然景观外,嘉峪关的建筑外部装饰着大量精美的图案及纹饰,这些色彩鲜艳富有趣味的图案与长城和戈壁形成鲜明的对比,同学们将自己的目光聚焦在一个个精美的纹饰之中,相信这些图案及纹饰能够为他们的创作提供了丰富的视觉素材和灵感来源。

(学生摄影创作)

(嘉峪关)

在嘉峪关的长城脚下,同学们不仅被这些建筑的宏伟所震撼,更被其背后的历史故事所吸引。他们聆听着讲解,了解了长城的修建背景、历史变迁以及它在中国历史上的重要地位。这些知识的积累,无疑为他们的摄影创作增添了深度和内涵。随着相机快门的不断按下,同学们试图捕捉下每一个细节,记录下他们眼中的嘉峪关长城。

随着考察活动结束,学生们带着满满的收获和对历史的敬畏之情。这次的实地考察不仅让他们对河西走廊的历史文化有了更深刻的认识,也激发了他们对传统文化保护和传承的责任感。他们期待着将所学知识和体验融入到自己的学习和生活中,为保护和弘扬中华优秀传统文化贡献自己的力量。

撰写人:黄欢

摄影:刘婕

审核:郝孝华